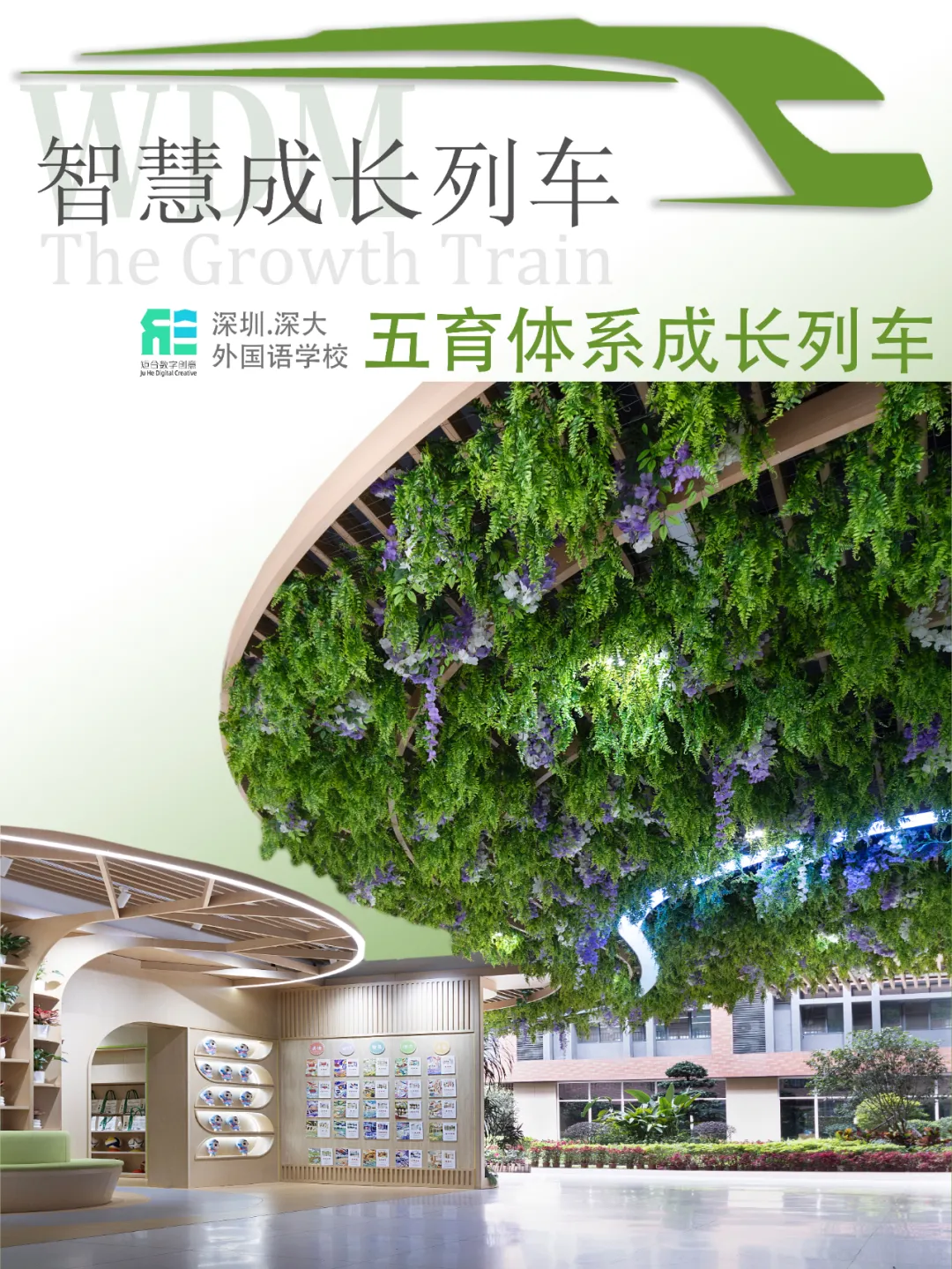

“成長列車”讓五育體系玩出圈

http://www.fs-bby.com2025年03月31日 10:01教育裝備網

在教育的原野上,每個孩子都是成長列車上的探索者。

在教育數字化轉型背景下,由矩合數字創意打造的“成長列車”創新重構校園育人系統空間。該設計突破傳統校園中五育評價體系碎片化現狀,以“全人發展”為核心理念,將德智體美勞五育目標轉化為可觸摸、可探索、可共鳴的系統化立體空間——“成長列車”。

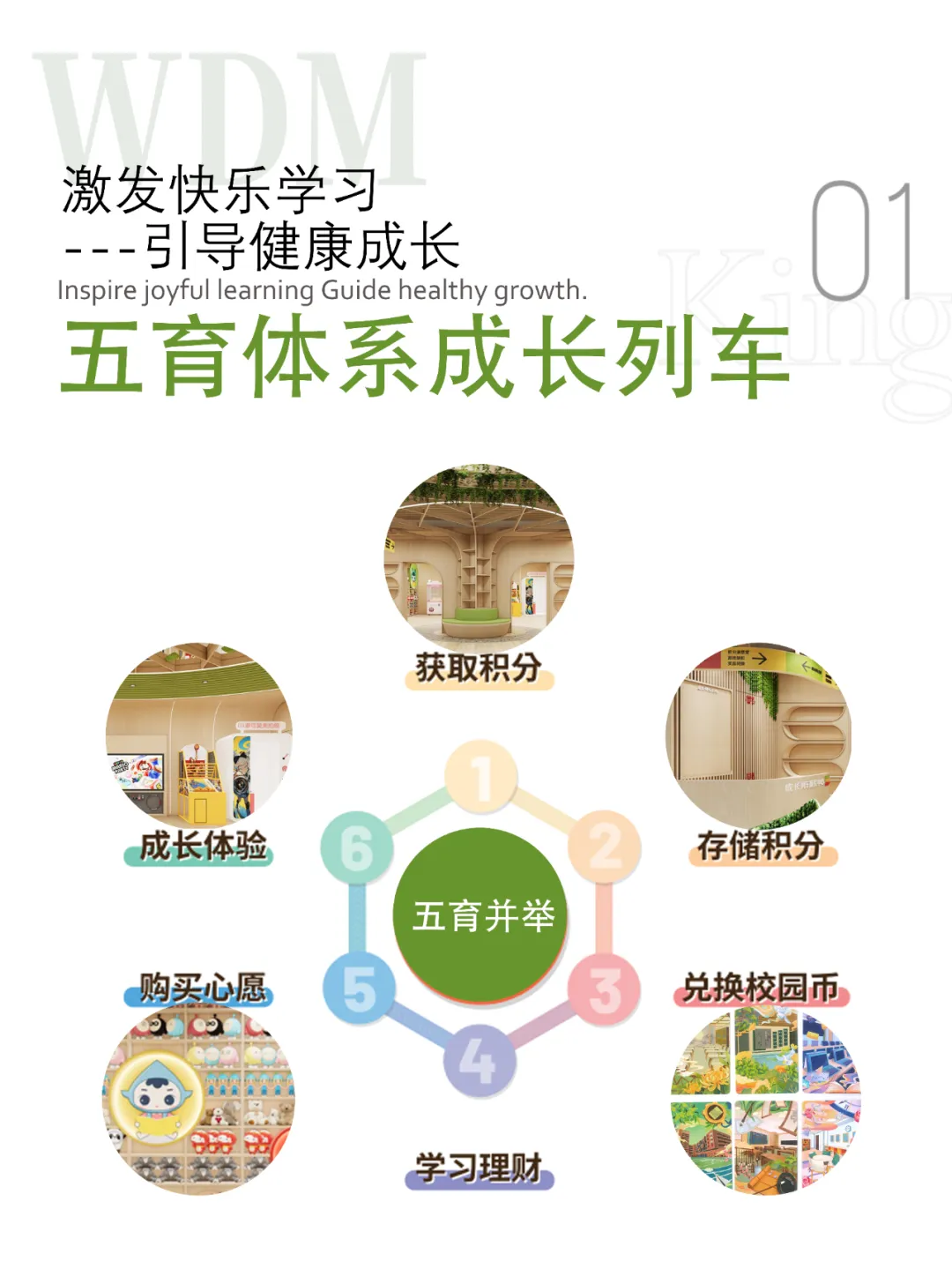

校園文化作為滋養學生成長的精神紐帶,在五育并舉的教育理念下,其作用愈發凸顯。“成長列車”的空間布局遵循“動線即課程”的設計邏輯,帶著學生走入“五育”的趣味互動,助力學生全面成長。五育評價體系滲透于課程、活動與環境之中,通過價值引領(德育)、知識奠基(智育)、強健根基(體育)、審美浸潤(美育)、實踐淬煉(勞育)五個維度形成協同體系。

通過物聯網、智能AI與大數據技術的系統集成,構建起評價、激勵、交互于一體的五育評價生態系統,將學生成長軌跡具象化、可視化。學校每個站點對應不同能力維度,借助場景化模塊設計形成螺旋上升的教育閉環,用設計語言重新定義教育:讓成長軌跡可視化,讓素養提升多元化,讓校園文化鮮活起來。

模塊化設計的成長列車構建校園五育新樣態

在成長列車頭處,設計師以充滿力學美感的弧線,勾勒出高速形式的列車頭輪廓。楔形車體以破風前行的銳意昭示著教育者的先鋒姿態,向上延伸的線條猶如知識的奔涌與時代的浪潮,列車承載著“校園十禮”前行與天花的藍白軌道動態燈交相輝映,傳達出流動與變化的動態感,象征著學生在成長過程中經歷的轉變與進步。

列車沿著軌道駛入積分成長區,垂直綠化矩陣與校園格言構成的景觀墻,墻上動態積分屏實時顯示班級與個人的五育數據,學生可通過芯片在終端機查看成長軌跡,定制化系統基于大數據分析生成學生個性化能力圖譜,幫助教師精準識別學生優勢與待提升領域。

任務挑戰區引入AR實景任務,成長之樹的枝芽延伸到學校每層樓皆設有機器,學生需通過芯片卡觸發虛擬關卡,完成跨學科項目或社會實踐。例如,“垃圾分類大挑戰”結合物理傳感器與AI識別,實時反饋任務完成度,將勞動教育轉化為游戲化體驗。

成果兌換區則構建了“成長銀行”概念,在這里我們為學校制定了五育行為守則,學生根據守則可用積分兌換定制化獎勵:既有實體獎品如學習用品,也有虛擬權益如優先選課權。兌換終端的智能推薦系統,會根據學生能力傾向推送個性化獎勵,形成正向激勵的閉環。

物聯網與AI賦能:評價體系的技術內核與教育革新

AI算法在此扮演“教育導航員”角色,持續分析五育數據,動態識別能力發展規律,為教師提供動態評價報告。當系統發現某學生在協作任務中表現突出但創新維度薄弱,會自動推送相關挑戰任務。

大數據平臺構建了“三維評價矩陣”:個體維度追蹤學生能力成長曲線,班級維度分析群體優勢與共性短板,系統維度優化任務設計與資源配置。教師可通過管理后臺一鍵生成班級畫像,將原本耗時的素養評價轉化為數據驅動的精準決策。

五育融合與個性化成長的無限可能

“成長列車"的出現讓教育從單一結果導向轉向過程性、發展性評價,從教師主導轉向師生協同共創。其價值不僅在于技術賦能,更在于重構了教育場景的時空邊界——評價不再是期末的終局審判,而是貫穿日常的成長對話。

在五育融合的框架下,空間設計本身成為隱性課程,正在實現環境育人。階梯式積分隱喻成長攀登過程,任務區的AR場景激發探索欲。這些設計語言將教育理念轉化為可觸摸、可體驗的實體符號,讓全面發展從口號變為可見的行動路徑。

對未來教育而言,逐漸完善的智慧教育與AI技術讓評價體系從單一分數回歸“育人”本質,以個性化視角關注每個生命的獨特軌跡。當學生穿梭在校園內各站點,他們不僅在積累分數,也看見知識圖譜的延伸,通過空間交互、過程性評價與自適應技術,學生正經歷一場關于自我的認知與成長的覺醒,這正是教育從“標準化生產”向“生命滋養”的深層蛻變。

注:本文為企業發布的推廣文案,不代表本站觀點。

責任編輯:董曉娟

本文鏈接:TOP↑

首頁

首頁